Klangstrukturen

Klangstrukturen

Den Tönen, dem Klang wurden von alters her

schöpferische Kräfte zugemessen.

In allen Schöpfungsmythen und Religionen wird die Entstehung unserer Welt mit Klängen und Worten in Verbindung gebracht.

Was steckt hinter dieser verborgenen Schöpferkraft,

die den Tönen zugeschrieben wird?

Warum empfinden wir manche Tonintervalle als harmonisch, während wir andere eher als unangenehm empfinden?

Warum erscheint uns die Musik anderer Kulturkreise fremd?

Alle Töne sind Wellen mit bestimmten Frequenzen,

die im Hörbereich von 16 - 20000 Hz liegen.

Wir können diese Frequenzen messen.

Wir können die Gesetzmäßigkeiten ihres Zusammenwirkens erklären. Aber das Wesen der Töne, ihre formgebende, gestaltende Kraft können wir damit nicht erfassen.

Das Geheimnis der Klänge, das wir beim Hören erahnen,

offenbart sich dem Auge,

wenn wir die Klangstrukturen sichtbar machen.

Klänge sind mehr als einfach nur Wellen mit bestimmten Frequenzen. Sie bilden Strukturen

von ausgewogener Harmonie und Schönheit.

Jeder Klang erzeugt, eingebettet in seine Umgebung,

ein neues ureigenes Muster.

Es ist, als begegneten wir der ungebändigten

Vielfalt des Lebens selber.

Bereits ein Tropfen, der in eine ruhige Wasserfläche fällt,

macht uns Wellenstrukturen sichtbar.

Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen,

können wir überall periodische Formen erkennen.

Menschen waren offenbar von jeher

von periodisch wiederkehrenden Mustern fasziniert.

Als schmückendes Ornament wurden sie in allen Bereichen

und von allen kulturellen Kreisen verwendet.

Die Analogie zum Klang liegt nahe.

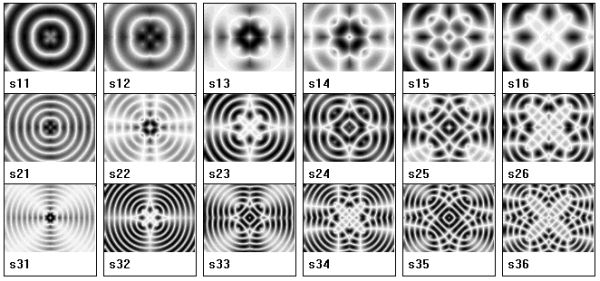

So wurde von unterschiedlichen Forschern versucht,

Klangstrukturen sichtbar zu machen.

Hierzu liegt eine Vielzahl von Arbeiten vor,

die die experimentellen Befunde umfassend dokumentieren.

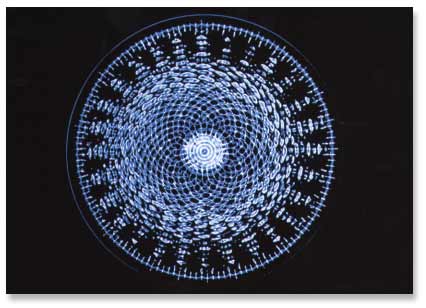

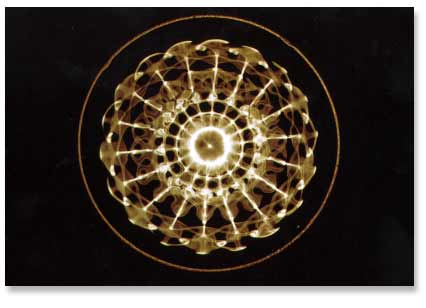

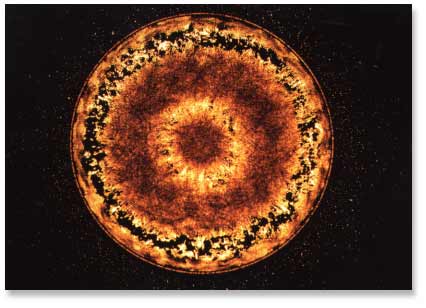

Stellvertretend werden die Experimente von Ernst Chladni, Jules Antoin Lissajous und Hanns Jenny nachfolgend kurz dargestellt.

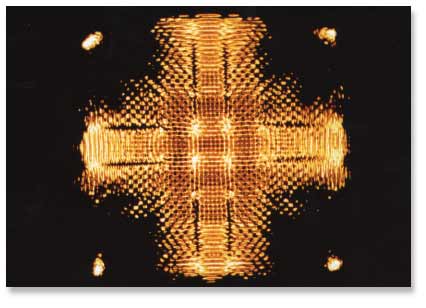

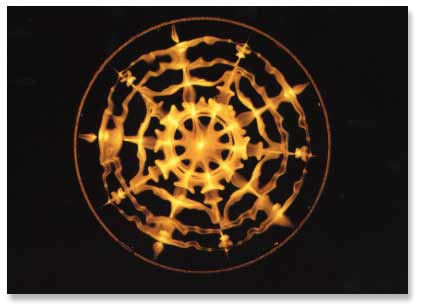

Der deutsche Physiker Ernst Chladni hatte mit der Vorführung der von ihm 1787 entdeckten Klangfiguren

am französischen Hofe großen Erfolg.

Napoleon soll gesagt haben: Der Chladni lässt uns die Töne sehen. Er strich mit einem Geigenbogen Metallscheiben an, die mit Pulver oder Sand bestreut waren.

So konnte er die Schwingungsvorgänge sichtbar machen.

Aufgrund der begrenzten Fläche der Platten entstanden

stehende Wellen.

Der Sand lagerte sich in den Wellentälern ab, die sich in Ruhe befanden. Von den Wellenbergen, die mit maximaler Amplitude schwangen, wurde der Sand weggefegt.

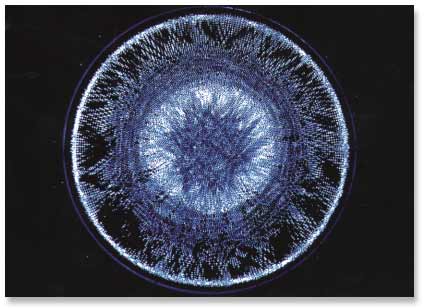

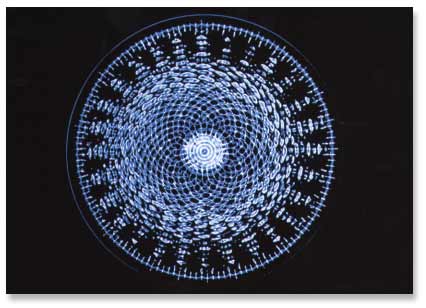

Lissajous erhielt 1850 seinen Doktortitel für eine Arbeit zur Berechnung von Knotenlinien von Chladnischen Sandfiguren. Anschließend beschäftigte er sich mit Wellenmustern in Wasser,

die durch die Schwingung von Stimmgabeln erzeugt wurden.

1855 fand er eine Methode zur Darstellung der Lissajous-Figuren mittels Reflexion von Lichtstrahlen an senkrecht zueinander schwingenden Stimmgabeln über ein Spiegelsystem.

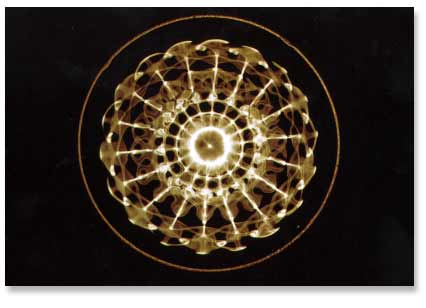

In der Kymatik werden Wellen und Schwingungen

mit ihrer Struktur und Dynamik untersucht.

Hanns Jenny prägte diesen Begriff.

Seine Untersuchungen zu Schwingungsphänomenen in unterschiedlichen Materialien sind in den Bänden:

Kymatik I und II mit vielen faszinierenden Bildern veröffentlicht.

Er schreibt dazu: "Hier wurde das Verfahren angewendet,

die Erscheinungen in ihrer Ganzheit zu erfassen,

das Phänomen nicht zu skelettieren."

Diese Herangehensweise übermittelt nicht nur den Eindruck der gesamten kaum zu überschauenden Vielfalt der Prozesse.

Sie führt auch zu einer Verallgemeinerung, die den klaren Eindruck entstehen lässt, dass hier Vorgänge untersucht werden,

die im Großen und im Kleinen,

in der unbelebten und in der belebten Welt

von prägender Bedeutung sind.

Hanns Jennys Untersuchungen liegt die Erkenntnis zugrunde,

dass in der Natur periodische, rhythmische Vorgänge und Strukturen tragende Elemente darstellen.

Ob wir die Atmung, den Herzschlag, die Impulse im Nervensystem oder den jahreszeitlichen Wechsel betrachten,

das Geschehen läuft nicht kontinuierlich,

sondern fortwährend schwingend, pulsierend ab.

Dasselbe gilt für die Formgebung, wo im Größten wie im Kleinsten serielle, periodische Elemente in den unterschiedlichen Geweben

zu finden sind.

Dabei war er sich der Vielfalt von Einflussfaktoren,

die die spezifische Struktur hervorbringen, bewusst.

Er schreibt: "Weil die allerverschiedensten Dinge zugrunde liegen, die allerverschiedensten Systeme in Betracht kommen, muss das Rhythmische, das Seriale in seinem jeweiligen eigensten Bereich aufgesucht, genau verfolgt und sein eigener Charakter

beobachtet werden."

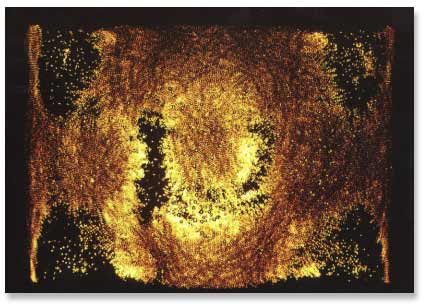

Hanns Jenny hat Schwingungsstrukturen in unterschiedlichsten Materialien (auf Platten aufgestreuter Sand, Wassertropfen, Glyzerin, breiige Substanzen wie Koalinmasse, ferromagnetisches Material im Magnetfeld) untersucht.

Er hat unterschiedliche Anregungsmöglichkeiten

(Klang, piezoelektrisch mit Schwingkristallen) verwendet.

Er konnte den Einfluss unterschiedlicher physikalischer Größen

(z.B. Wärme) auf die entstehenden Muster zeigen.

Aus den Chladnischen Figuren oder den Klangbildern von Wasseroberflächen ist es schwierig theoretische Rückschlüsse auf die innere Struktur der Klänge zu ziehen, da die Zahl der Einflussfaktoren schier unendlich zu sein scheint.

Frequenz und Amplitude der Klänge, Größe und Form der Platte,

die Art der Einspannung, der Ort der Anregung und die Materialeigenschaften selber wirken sich so diffizil auf die entstehenden Figuren aus, dass bereits zwei aufeinander folgende Versuche unter scheinbar gleichen Bedingungen unterschiedliche Klangfiguren zeigen können.

Um klarere Aussagen über die innere Struktur der Klänge zu erzielen, soll deshalb zunächst die Ausbildung von Wellen in einem langen Wellenträger untersucht werden, bei dem die Randbedingungen eine untergeordnete Bedeutung haben.

Ein einfaches Medium zur Erzeugung eines solchen Klangbildes

ist ein Computer.

Grundlage der Erzeugung der Klangbilder ist die Wellengleichung.

Worauf gründet sich der Wohlklang von bestimmten Tonintervallen? Warum empfinden wir Verstimmungen bei Musikinstrumenten

als Missklang?

Die reinen Frequenzangaben geben darüber keinen Aufschluss. Schauen wir, was uns die Bilder sagen.

Augenfällig ist, dass bei harmonischen Klängen periodische Wellenmuster auftreten, die bei den Disharmonien gestört sind.

Ist das die Erklärung für unser Harmonieempfinden?

Ist unser Gehirn vielleicht speziell dafür ausgelegt,

wiederkehrende Wellenmuster zu erkennen?

Reagiert unsere Empfindung subtil auf eine Störung dieser Muster?

Es scheint so. Dafür spricht zumindest auch eine weitere Tatsache. Während auch ein geübter Musiker die tatsächliche Frequenz eines Tones nur sehr grob bestimmen kann, gelingt es selbst einem Laien mühelos, die Verstimmung eines Instrumentes zu hören.

Bei der Betrachtung der Wellenmuster zeigt sich, dass eine Veränderung der absoluten Frequenz eines Tones oder eines Intervalles nur eine Veränderung der Wiederholrate des Musters mit sich bringt, die Wellenstruktur selber bleibt dabei erhalten.

Dagegen reagieren Wellenmuster sehr subtil

auf eine leichte Verstimmung.

Bereits eine Verstimmung von 3.01:5 führt zu einer sichtbaren Verzerrung des Wellenmusters.

Das entspricht einer Verstimmung eines Instrumentes

von 138 Hz auf 138,46 Hz.

Bei einer Verstimmung von 3.1:5 ist das Raummuster bereits vollständig gestört.

Das entspricht etwa einer Verstimmung

beim Grundton C von 138Hz auf 142,6Hz.

Bei der temporierten Stimmung eines Instrumentes ist also bereits ein empfindlicher Verlust

der Harmonie der Tonintervalle zu verzeichnen.

Verstimmungen von 1-2 Hz zeichnen sich im Wellenmuster deutlich ab und sind bereits deutlich zu hören.

Das könnte die Erklärung dafür sein, warum unser Ohr so feinsinnig auf feine Verstimmungen eines Instrumentes reagiert, während es Mühe damit hat, die tatsächliche Tonhöhe zu erkennen.

Unser Empfinden über Wohlklang und Schönheit in der Musik beruht also keinesfalls auf willkürlichen Voraussetzungen, die in unsere Gewohnheiten übergegangen sind.

Die hinter unserer Ästhetik stehenden einfachen Zahlenverhältnisse galten von alters her immer als geheimnisvoll.

Sie sind es aber nicht.

Uns offenbart sich die Harmonie der inneren Struktur der Töne,

die sich gesetzmäßig aus der einfachen Wellengleichung

der stehenden Wellen ergibt.

Es sind also einfache physikalische Gesetze der Überlagerung von Schwingungen, an die unsere Wahrnehmung anknüpft.

Unser Ohr sieht offensichtlich die Vollkommenheit

der Klangstrukturen.

Gehen wir von der Theorie der holografischen Struktur unseres Hirns aus, so ist diese Tatsache nicht weiter verwunderlich.

Ein Hologramm ist nichts anderes als ein Wellenmuster,

ein Frequenzmuster.

Die Auswertelogik unseres Gehirn scheint also weitaus unempfindlicher auf qualitative Veränderungen zu reagieren

als auf die Struktur der von ihm empfangenen Wellenmuster.

Es scheint geradezu optimiert zu sein, Wellenmuster zu erkennen.

Periodische Muster erzeugen offensichtlich einen besonderen Eindruck von Schönheit und Harmonie.

Selbst kleinste Abweichungen davon

werden von uns mühelos identifiziert.

Das spricht für die Theorie der holografischen Wahrnehmung,

die auf Wellenmustern beruht.

Wir haben die Klangstrukturen bisher

in unbegrenzten Medien untersucht.

Dabei sind charakteristische Schwingungsbilder entstanden, deren Grad der Vollkommenheit mit unserem Hörempfinden korrelierte.

Wir konnten zeigen, dass harmonischen Tonintervallen auch streng periodische Klangstrukturen zugrunde liegen.

Aber die Wellenlängen unserer hörbaren Töne erstrecken sich über mehrere Meter, so dass wir selbst beim Hören in unseren Wohnräumen die Randbedingungen nicht vernachlässigen können. So wie das Licht reflektiert, absorbiert und gebeugt wird,

so erfolgt es auch beim Schall.

Für die Raumakustik sind Reflexion

und Absorption von Schallwellen entscheidend.

So können bei geringer Absorption besonders in großen Räumen vielfache Reflexionen auftreten,

die den störenden Nachhall hervorrufen.

Ebenso spielen Beugungsphänomene eine Rolle, weil die Wellenlänge des Schalls mit den Maßen der Gegenstände

in einem Raum vergleichbar ist.

Wenden wir uns noch einmal den anfangs gezeigten Klangfiguren

in Sand und Wasser zu.

Hierbei liegen die Wellenlängen im Bereich der Plattengröße, so dass die Randbedingungen einen wesentlichen Einfluss haben auf die Eigenart der auftretenden Strukturen.

Und vielleicht sind es gerade diese Randbedingungen, die zu der Formenvielfalt führen, die uns bei der Betrachtung immer wieder Ähnlichkeiten mit den in der Natur

tatsächlich auftretenden Formen finden lassen.

Untersuchen wir also im folgenden genauer, welchen Einfluss der Rand als formbildender Faktor hat.

Während die Klangfiguren in Sand weitestgehend der Plattengeometrie folgen und aus dieser auch leicht einzuordnen

und zu interpretieren sind,

sind die Verhältnisse im Wassertropfen komplizierter.

Beim Wassertropfen handelt es sich um ein plastisches Gebilde. Das heißt, dass wir die Oberfläche des Wassertropfens vermutlich aufgrund der Oberflächenspannung nicht als elastisch reflektierenden Rand betrachten können.

Die Oberfläche hat eine Art von Eigendynamik, die vielleicht vergleichbar ist mit der Hülle eines Luftballons.

Die Oberfläche absorbiert einen Teil der Schwingungsenergie und gerät ihrerseits selbst in Schwingung.

Mit dieser Annahme erhielten wir aus den Berechnungen Schwingungsstrukturen, die in ihrem Verhalten mit den beobachteten Strukturen übereinstimmten.

Wir konnten das Drehen und Alternieren der Muster sowie deren unterschiedliche Zähligkeit simulieren und erklären.

Der Rand gerät selbst in Schwingung und bestimmt damit die Dynamik des auftretenden Musters.

Wir haben schon festgestellt, dass die Klangstrukturen nur vom Verhältnis der Wellenlängen zueinander abhängen,

nicht aber von ihrer absoluten Frequenz.

Das Gleiche gilt auch für die begrenzten Strukturen.

Sie sind invariant gegenüber Größenänderungen, solange das Verhältnis zwischen Wellenlänge und Abmessung der Umgrenzung in allen Parametern erhalten bleibt.

Also sei es erlaubt, die makroskopischen Klangstrukturen

in den Mikrobereich zu übertragen.

Wir haben die Schwingungsphänomene im Wassertropfen untersucht. Aber das war nur ein Ausgangspunkt.

Hanns Jenny schreibt:

"Auch die intrazellulären Verhältnisse,

die Zellteilung, die Gensysteme

sind solcher oszillierender Prägung unterworfen."

Bereits 1920-1930 hat Georges Lakhovsky das Schwingungsverhalten von lebenden Zellen untersucht.

Er hat umfangreiches Untersuchungsmaterial zusammengetragen, das belegt: Lebende Zellen senden elektromagnetische Strahlungen aus und werden durch Strahlen selbst beeinflusst.

Der Kommunikation in biologischen Systemen liegt offensichtlich Resonanzkopplung zugrunde.

Diese Ergebnisse konnten in der Folgezeit von vielen Wissenschaftlern untermauert werden.

Ein zusammenfassender Bericht über die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Biophotonen wurde von Marco Bischof in "Biophotonen" gegeben.

Dieses umfangreiche Material belegt, dass Schwingungsphänomene in lebenden Zellen einen entscheidenden Einfluss auf Zellkommunikation, -teilung und -differenzierung haben.

Wenn man in den Bereich von lebenden Zellen übergeht, haben wir es mit Abmessungen im Mikrometerbereich zu tun.

Die angepassten Wellenlängen würden demzufolge

unterhalb von 1rum liegen.

Damit kommen wir in das optische Fenster der elektromagnetischen Strahlung. Das ist der Wellenlängenbereich des Lichtes, der tatsächlich mit den gemessenen Wellenlängen

für Biophotonen übereinstimmt.

Die Zellmembran bildet in der Zelle eine schwingungsfähige Haut, die ein spezifisches Eigenschwingungsspektrum aufweisen dürfte. Betrachten wir die morphologischen Aspekte der Schwingungsstrukturen im Wassertropfen,

so drängt sich der Gedanke auf,

dass diese Phänomene Effekte

von Zellteilung und Differenzierung hervorzubringen vermögen.

Es handelt sich dabei um sehr einfache und aufgrund des Resonanzprinzipes auch sehr sichere Vorgänge.

In ihrer Nichtlinearität tragen sie selbstregulierende Prinzipien in sich, die immer wieder zu Mustern höherer Ordnung führen.

Berechnet man die Schwingungsstrukturen für diese konkreten Bedingungen, so ergeben sich Muster, die der Anordnung der Chromosome während der Zellteilung verblüffend ähnlich sehen.

Aber Schwingungsstrukturen scheinen auch dazu geeignet zu sein, der Natur als formgebende Strukturen zu dienen.

Bereits 1922 beobachtete Alexander Gurwitsch, dass ultraviolettes Licht die Zellteilung bei Zwiebeln stimuliert.

Er konnte zeigen, dass lebende Zellen Licht aussenden, dessen Intensität sich unter anderem bei der Zellteilung erhöht.

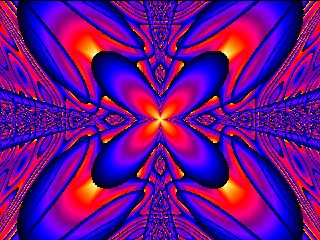

An dieser Stelle müssen wir die Lissajous-Figuren ein wenig genauer betrachten, die sich auch bei der Lichtreflektion

in Hohlkörpern bilden.

Das Wirken der Biophotonen innerhalb von Zellen haben wir bereits behandelt. Aus der Biophotonenforschung ist aber weiterhin bekannt, dass es auch eine Wirkung der Strahlung

über die Zelle hinaus gibt.

Wenn Pflanzenteile an einer Stelle beleuchtet werden, so zeigen sich erhöhte Strahlungsintensität noch in sehr großen Abständen von der beleuchteten Stelle.

Weiterhin fällt auf, dass die Hüllblätter von Knospen innen häufig mit einer glänzenden Schicht behaftet sind.

Wenn diese Schicht das Biophotonenlicht reflektiert, dann entstehen Lissajousfiguren, die unter bestimmten Bedingungen immer wieder Strahlen auf bestimmte Stellen lenken, die dadurch vielleicht zu einer bevorzugten Zellteilung angeregt werden.

Wenn man runde Lissajousfiguren betrachtet, so ist die Ähnlichkeit zu Blütenformen nicht zu übersehen.

Wir haben die Klänge eingefroren, um etwas über ihre innere Struktur zu erfahren.

Aber Wellen sind der Inbegriff von etwas Dynamischem, Fortschreitendem, Vergänglichem.

Sie lassen sich nicht festhalten.

Kaum gehört sind sie wieder verklungen.

Das macht die Musik aus.

Sie ist Fließen, Entstehen und Vergehen.

In Wellen sind Raum und Zeit verwoben im ewigen Wandel.

Unter bestimmten Bedingungen bilden sie stabile Strukturen. Wandel und Stabilität sind gleichermaßen Bestandteile

ihrer Schöpferkraft.

Klänge sind mehr als einfach nur Wellen

mit bestimmten Frequenzen.

Sie bilden Strukturen

von ausgewogener Harmonie und Schönheit.

Jeder Klang erzeugt, eingebettet in seine Umgebung,

ein neues ureigenes Muster.

Vom kleinsten Atom bis zum Kosmos ist alles eingebunden

in Licht und Klänge.

Überall in der Natur lässt sich das Wirken der harmonikalen Gestaltungsgesetze erkennen.

Es ist, als begegneten wir der ungebändigten Vielfalt

des Lebens selber.

Text: Cora Tanou

Bilder: u.a. Alexander Lauterwasser

Zusammenstellung: Andreas Kleindienst